Trekking a Monte Scuderi del 23 marzo 2025.Appuntamento alle 8,00 all’Immacolata. Presenti: Marcello Aricò, Antonio Zampaglione , Carmelo Geraci, Alberto Borgia, Rosario Sardella, Stefania Davì, Serena Policastro, Francesco Policastro e la sua ragazza Andrea Golzi, Tonino Seminerio, Francesco Briguglio, Giuseppe Spanò. Dopo l’arrivo di Giuseppe formati gli equipaggi e partiti alle 8,15.Alle 8,40 arrivo al bar Ausilia e sosta di circa 15 minuti per fare colazione.Risaliti in macchina ci siamo diretti a Itala superiore.Superato il cimitero, seguendo le indicazioni stradali, abbiamo proseguito per circa 10 chilometri sulla strada male asfaltata fino ad arrivare all’ inizio della sterrata dove abbiamo parcheggiato alle 9,45 in uno slargo in località Culma Caravaggi. Partenza per la destinazione , non visibile a causa delle nuvole basse, proseguendo in un nebbione sempre più fitto che in certi tratti limitava la visibilità a poche decine di metri e non faceva vedere nulla del panorama circostante. Il vento non era particolarmente forte, nonostante le previsioni , ma una elevata umidità in poco tempo ha inzuppato i capelli e ricoperto i maglioni di una specie di rugiada. La strada è a tornanti in costante salita, con pendenza contenuta tra l’otto e il dodici percento.Dopo circa un’ora e dieci minuti siamo arrivati al punto panoramico di Puntale Crimastò, dove si trova un largo spazio recintato e una postazione con le parallele per fare training, che insieme ad altre precedentemente incontrate per strada, visto i luoghi dove sono posizionate, è sicuramente un appalto per sprecare denaro pubblico.La nebbia non permetteva la vista di nulla e sembrava di essere immersi in un mare di panna, ma al ritorno, con la visibilità ripristinata, ci siamo fermati per apprezzare il panorama che si godeva.Dopo cinque minuti, alle 11,00 circa, siamo arrivati a Portella Salice a quota 1005 , a 3,5 chilometri dalla partenza. Qui un grande cartello del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale evidenzia i sentieri ricadenti nella riserva orientata di Fiumedinisi e Monte Scuderi, istituita nel 1998 per preservare la pregiata flora e la fauna locali a rischio estinzione, in cui ci troviamo. I cartelli del CAI posizionati sui pali infissi indicano la direzione e i tempi per raggiungere le varie mete: Monte Scuderi 1,30 ore, Altolia 3 ore, Sentiero 116 1,45 ore, Rifugio Mandrazza 35 minuti, Case Vernia 1,0 ora, Itala 1,50 ore ,Fossa ‘a Lupa dieci minuti,Puntale Cimmerio 20 minuti, Sentiero 101 mezz’ora. Ripreso il cammino, dopo circa duecento metri, siamo arrivati ad un piccolo abbeveratoio con una fontana alimentata da una sorgente che sgorga tra i cespugli di capelvenere all’interno di una grotticella scavata nella parete sovrastante. La targa identificativa, posizionata sulla vasca, era stata rotta da vandali per cui non è stato possibile sapere come si chiama. Alle 11,17, dopo un ampio tornante, abbiamo raggiunto la località Fossa ‘a Lupa, a quota 1020 metri, segnalata da un cartello. Nelle adiacenze ci sono i muri perimetrali di una costruzione ridotta a rudere e nel pianoro sottostante, tra la nebbia, si scorgeva una superficie orizzontale che abbiamo scambiato per il tetto di una casa, mentre in effetti, quando al ritorno la visibilità era normale, ci siamo accorti che si trattava del ripiano di un lungo tavolo.Alle 11,28 siamo arrivati alla fossa della neve, una delle tante disseminate in questa zona e in altri punti dei Peloritani. Si tratta di ampie e profonde buche a pianta quadrata o circolare, rivestite di pietre a secco, utilizzate dai cosiddetti nivaroli fino a metá del secolo scorso per produrre e conservare il ghiaccio. I nivaroli raccoglievano la neve caduta in inverno e la pestavano e compattavano in modo da formare una grande massa di ghiaccio che veniva coperta da uno spesso strato di foglie di felce e terra in modo da potersi conservare fino ai mesi estivi.In questa stagione i nivaroli andavano a prelevarlo tagliandolo a blocchi a forma di parallelepipedo , lo avvolgevano in teli di juta e lo trasportavano a valle per venderlo.Carmelo ricorda che, quando era piccolo, questo ghiaccio era usato nella ghiacciaia di casa ( un mobiletto in legno con un vano rivestito di lamierino di zinco, con un foro per fare defluire l’acqua) per conservare al fresco gli alimenti.Dopo qualche centinaio di metri la comoda strada si restringe e diventa un sentiero sempre più impervio, con il fondo irregolare in parte a scaloni e ciottoli e con il tratto finale parzialmente scavato sul fianco della montagna e indicato approssimativamente solo con qualche sbiadito segnale bianco e rosso del CAI.Intorno alle 12,00 abbiamo affrontato le ultime centinaia di metri arrampicandoci letteralmente e superando tratti con pendenze intorno al 25 percento Finalmente, sempre immersi nella nebbia, siamo arrivati ad un picchetto che segna l’inizio del pianoro e alle 12,25 , a sei chilometri da Culma Caravaggi, abbiamo raggiunto la croce in legno con vicina una panchetta in legno dove qualcuno ne ha approfittato per fare un veloce spuntino.Scattate le inevitabili foto siamo andati a zonzo a cercare la famosa grotta che, secondo Marcello e Tonino che l’hanno vista è identificabile per la presenza di numerosi santini in prossimità dell’entrata.Alberto, in una fenditura distante meno di cento metri dalla croce in direzione est, ha trovato una grotta che ha percorso per una decina di metri senza peraltro trovare nessun segno identificativo.Visto il perdurare della nebbia abbiamo deciso di ridiscendere per trovare un luogo riparato per pranzare, ma alle 13,00 in punto , come preannunciato da Ciccio, le nuvole hanno improvvisamente iniziato a diradarsi ed è uscito il tanto agognato sole, salutato dai nostri applausi. Siamo tornati indietro e abbiamo raggiunto il cippo improvvisato che identifica la cima più alta di Monte Scuderi a 1253 metri, distante solo un centinaio di metri dalla croce, ma prima invisibile nel mare di nuvole. Trovato un punto riparato , intorno alle 13,10 ci siamo fermati a pranzare. Un nutrito gruppo del CAI di Catania, composto da quasi trenta escursionisti provenienti dalla Santissima ci ha raggiunto mentre mangiavamo e Marcello, che aveva appena finito di distribuire le spille a tutti noi, ha regalato

Preescursione del 22 marzo 2025

Preescursione a Monte Ciccia del 22 marzo 2025Appuntamento all’edicola di via Palermo alle 8,00 con Antonio Zampaglione e Caterina Iofrida e partenza. Arrivo a San Michele e al Pisciotto dove abbiamo parcheggiato la macchina e alle 8,15 ci siamo messi in marcia risalendo per un brevissimo tratto il torrente fino a immetterci sulla trazzera comunale per Portella Castanea, che, superata la fontana sulla curva , nella parte iniziale, è, ridotta ad una traccia tra la vegetazione infestante.Dopo un centinaio di metri, dove il muro di contenimento è crollato insieme alla strada , bisogna arrampicarsi sul terreno scosceso per una decina di metri. Successivamente il fondo è malmesso perché non è stato ripristinato dopo i lavori eseguiti in passato per la posa di tubazioni, ma è percorribile senza problemi. La linea telefonica, in più punti , è al livello della strada in quanto numerosi pali di sostegno sono crollati a causa degli incendi che nelle ultime estati sono divampati nella valle distruggendo anche i pochi alberi rimasti di cui restano i tronchi carbonizzati. Superati i bunker che ci sono nella parte alta della trazzera siamo arrivati a Portella Castanea alle 8,55, a poco più di un chilometro dalla partenza. Il percorso, anche se breve, richiede un mini di allenamento perché la pendenza in brevi tratti raggiunge anche il 16 percento. Vento forte e fastidioso che non accennava a calare. Durante la successiva salita per Monte Ciccia, dopo Monte Ciaramellaro, ha telefonato Tonino Seminerio che era partito dal viale della Libertà e , percorrendo la strada da Ciaramita, ci aspettava all’incrocio sotto l’ultima rampa.Alle 9,30 ci siamo incontrati e mentre Antonio e Caterina si sono fermati a prendere fiato, lui ed io abbiamo proseguito per l’ultimo tratto di un centinaio di metri e alle 9,35 siamo arrivati sotto il traliccio di Monte Ciccia, a quota 608 m.s.l.m., a 2,62 chilometri dalla partenza. Cielo coperto e vento molto forte che rendeva difficoltoso anche l’uso del telefonino per scattare foto del sempre suggestivo panorama del porto e dello Stretto.Ripresa la discesa e arrivati alla deviazione abbiamo scambiato le destinazioni finali : noi abbiamo proseguito in direzione Ciaramita e Tonino verso Portella Castanea e il Pisciotto.Discesa sulla larga e comoda strada della Forestale che nel primo trattocosteggia Monte Tidora. Alle 10,25 a 5,11 chilometri dalla partenza, dopo un tornante che supera il ramo iniziale del torrente Ciaramita, si incrocia a destra , nei pressi di una curva, un sentiero in salita tra gli alberi che, secondo la cartina, dovrebbe arrivare al torrente San Michele. Alberto l’ha percorso per circa cinquanta metri , ma si incontrano quasi subito degli alberi crollati che ostacolano il cammino. Potrebbe essere interessante verificare la percorribilità fino alla fine in modo da poter realizzare un giro ad anello.Alle 10,34 , a 5,5 chilometri dalla partenza, siamo arrivati al bivio con la strada che, a destra, conduce al Forte San Jachiddu . Proseguendo a sinistra lungo la strada che costeggia l’alveo del torrente, poco dopo aver superato il cancello della Forestale passando dallo scavalco sulla recinzione, su un terrazzamento sul lato sinistro, all’altezza di un muro di contenimento del costone realizzato a regola d’arte con mattoni e grosse pietre, coltivato ad agrumeto, ma evidentemente abbandonato , abbiamo raccolto dei dolci mandarini , anche se un poco asciutti. Dopo aver superato alcune serre abbandonate e la località case Fornace, alle 11,10, a 7 chilometri dalla partenza, siamo arrivati alla nostra meta sulla strada asfaltata all’incrocio con via Sofia Idelson dove iniziano i palazzi e il torrente è irreggimentato.Dopo una ventina di minuti è arrivato Carmelo, a cui avevamo telefonato durante la salita per Monte Ciccia che, con molta disponibilità, ci ha accompagnati a riprendere la macchina al Pisciotto per tornare in città.

Trekking notturno del 21 marzo 2025

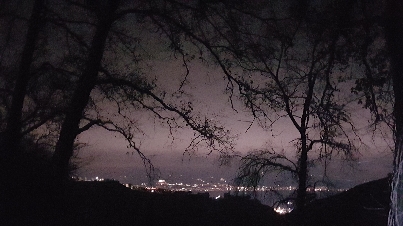

Trekking notturno al vivaio Crupi del 21 marzo 2025.Appuntamento alle 20,00 all’Immacolata. Presenti: Marcello Aricò, Carmelo Geraci, Sebastiano Occhino, Giuseppe Finanze, Ciccio Briguglio, Giovanni Barbaro, Maurizio Inglese, Filippo Cavallaro, Rosario Sardella, Alberto Borgia e tre ospiti, Eleonora Sardella con la sua cagna Lola, Martina Bruno e Matteo Lorefice.Formazione degli equipaggi e partenza. Arrivo alla sbarra del passaggio a livello, alla curva a sinistra sulla SS 113, dopo circa un chilometro dall’Istituto Neurolesi, alle 20,30. Iniziato il cammino sulla larga pista di servizio, abbandonata dopo un centinaio di metri per imboccare, a destra, un sentiero, inizialmente piuttosto ripido, dall’alto Filippo si accorge che conviene sistemare meglio la macchina parcheggiata per cui torna indietro e la sposta. Il sentiero passa nel bosco e si congiunge al percorso dell’ABC proveniente, da destra da forte Ferraro.Seguendo il tratto di sinistra, e superata l’area attrezzata, si arriva alla strada proveniente dall’ex colonia Principe di Piemonte.Continuando in discesa verso sinistra, alle 9, 20 siamo arrivati alla chiesa della Madunnuzza a 1, 160 chilometri dalla partenza.Il piccolo santuario è stato costruito nel 1911 dai fedeli di Camaro e dedicato a Maria S.S. Addolorata. La ricorrenza è celebrata la terza domenica del mese di settembre e prevede una processione che si conclude alla vecchia colonia dove la Madonna viene accolta da salve di spari di cacciatori, per tale motivo la festa viene anche chiamata “festa dei cacciatori “.La parrocchia di Camaro è dedicata anche ai Cavalieri dell’ordine militare di San Giacomo, gli stessi di sant’Jago a Compostella, che hanno nel loro stemma la spada con impugnatura in alto come croce.La zona è molto frequentata, soprattutto nel periodo estivo, il maggior pregio è costituito principalmente dalla copertura vegetale formata in prevalenza da roverella, pini e castagneti affiancati da macchia mediterranea con Cisto ed Erica arborea. La zona è confinante con la Foresta vecchia di Camaro, un bosco naturale sicuramente il più antico di tutto il complesso montuoso e costituito prevalentemente da querce, castagni e roverelle.Preso posto ai tavoli per consumare la cena al sacco. Il fastidioso e freddo vento che ha soffiato sin dalla partenza, ci ha costretti a rimetterci in marcia dopo una ventina di minuti e alle 21,50 abbiamo superato il cancello che chiude la strada per il vivaio Crupi incamminandoci sulla larga strada di servizio abbiamo apprezzato, tra gli alberi, la vista dello Stretto e della costa calabrese illuminata come un presepe e dopo meno di mezz’ora siamo arrivati, alle 22,15, all’edificio a due piani dove sono gettati alla rinfusa, in completo stato di abbandono e degrado una gran quantità di faldoni contenenti documenti relativi alla attività della Forestale dello scorso secolo e centinaia di copie di pubblicazioni su Messina. Dopo una decina di minuti, alle 22, 27, abbiamo oltrepassato il cancello di accesso al vivaio dalla parte della statale e poco dopo abbiamo raggiunto la sbarra del passaggio a livello e le macchine con cui siamo tornati in città intorno alle 23,00. Percorso complessivo dell’anello circa 3,5 chilometri.

Escursione a Pezzolo del 16 marzo 2025

Escursione a Pezzolo del 16 marzo 2025 alla scoperta delle piante alimurgiche.Appuntamento alle 8,15 all’Immacolata. Presenti: Marcello Aricò, Carmelo Geraci,Francesco Pagano, Ciccio Briguglio, Manuela Scarcella, Maurizio Inglese, Rosario Sardella, Stefania Davì, Serena Policastro, Katia Tribulato, Giuseppe Spanò , Katia Parisi, Caterina Iofrida, Antonio Zampaglione, Alberto Arena, Letizia Inferrera, Mike Sfravara, Antonella Zangla, Gabriella Panarello, Giovanna Mangano, Placido Cucinotta, Tindari Ceraolo, Franca Esposito, Alberto Borgia,Angela Giuffrida,Anna Costalunga N.E., Mimmo Delia N.E., Anna Scannapieco N.E. Romina Mondello,Irene Crisafulli e due ospiti. Formazione degli equipaggi e partenza alle 8,25. Arrivo al capolinea dell’autobus a Pezzolo alle 9,05 dove ci aspettava Giuseppe Spuria insieme ad altri tre ragazzi del loro gruppo.Arrivo di Pinella Dini, Tuccio Novella, Maria De Carlo , Teresa Olivieri e altri due esterni. Poco dopo è arrivato il professore Girasella, simpatico e preparato cittadino di Pezzolo, che abbiamo conosciuto nella escursione al ponte Bettaci del 15 dicembre 2024, che anche oggi ci ha fatto da guida. Lungo la strada per arrivare alla chiesa madre il professore Girasella ha spiegato nuovamente in che modo veniva prodotta la calce che serviva , mischiata alla sabbia e all’acqua, a preparare la malta. Si partiva dalle grandi rocce di carbonato di calcio presentiin abbondanza nella zona, frantumate con l’impiego di cariche di dinamite o polvere da sparo, inserita in fori, lunghi un metro, praticati con lunghi scalpelli battuti a colpi di mazza. I massi ottenuti a seguito dell’esplosione venivano spaccati a pezzi relativamente piccoli ( le pietre arrivavano a pesare anche 90 chili) con una mazza da 14 chili e venivano messe nella ” caccara” in modo da formare una cupola e poi ricoperte da pietre di piccola pezzatura, mattoni e tegole. Su questa base si disponevano 120 fascine di legno povero, per un peso complessivo di quasi dieci tonnellate, a cui veniva dato fuoco. La combustione durava 24 ore e alla fine si otteneva ossido di calcio puro ( cauci in petra) che, mescolata alla sabbia e all’acqua diventava una ottima malta utilizzata per cementare i mattoni.Arrivati lla chiesa madre abbiamo preso posto sui gradini del sagrato per ascoltare le spiegazioni del professore sulle erbe selvatiche che aveva raccolto e sistemate su un tavolino. Ma prima di iniziare ha raccontato diversi episodi legati alla storia quotidiana del paese iniziando a parlare del palmento le cui mura si affacciano sul sagrato. Il palmento era ancora in funzione negli anni sessanta del secolo scorso e il Professore ci andava a pigiare l’uva. La fossa aveva una profondità di 2,8 metri e un diametro di 3,0 e si riempiva diverse volte nel corso dell’anno. Gli addetti prendevano il mosto con la quartara da 11 litri e quando si arrivava ad un certo livello dentro la fossa scendeva un uomo nudo che riempiva la quartara e la porgeva a quello di sopra . A Pezzolo c’erano 11 palmenti per lavorare l’uva prodotta su 150 ettari di vigneti. Al tempo a Pezzolo c’erano circa 1300 abitanti, quando il professore è andato via ce n’erano 900 e c’erano circa 50 ettari coltivati ad agrumeto in una zona terrazzata dove l’armacia era alta tre metri e la rasola era di un metro e mezzo.I braccianti, con un carico di 50 chili di limoni sulle spalle faticavano come muli e fino agli anni sessanta erano l’unico mezzo di trasporto esistente. In queste condizioni la vita media era bassissima , da uno studio dei registri il professore ha rilevato che dal 1892 al 1932 ci furono 800 morti, di cui 491 bambini che morivano principalmente di polmonite o intossicati dall’amido dal ” pappacino”, un sacchetto di tela in cui veniva messa della mollica. Il liquido che filtrava era dato come alimento ai bambini di pochi mesi quando la madre era senza latte. Il pappacino si utilizzò fino agli anni 40.Un’altra pratica usata era il decotto di prezzemolo, il timovo, ingerito dalle donne per abortire e che spesso provocava un ritardo mentale nei bambini che riuscivano a nascere.Nella chiesa c’è un bellissimo altare caginesco in pietra di carrara e, a destra, una statua della Madonna di Loreto. Entrando, sulla destra, c’è una originale acquasantiera di forma ottagonale proveniente dalla chiesa che c’era fuori dal paese che probabilmente era un ospedale gestito dai cavalieri dell’ordine di Malta che hanno tra le caratteristiche, la croce a otto punte. Sul bordo è incisa una scritta cinquecentesca in latino che significa ” non intinga la mano il ladro” dove il ladro era il povero disgraziato che, per sfamare i propri figli , era costretto a rubare qualche frutto o erba commestibile di proprietà dell’importante monastero benedettino di San Placido Calonerò. Il monastero infatti, per privilegio reale risalente al 1400 e in vigore fino al 1843, aveva il privilegio del pascolo su tutto il territorio di Altolia, Molino, Giampilieri, Pezzolo, Briga, Santo Stefano Briga e Santo Stefano medio. Tale privilegio costituiva una sorta di sovranità limitata su tutti i possedimenti perché in relazione alla qualità del terreno, alla presenza di acqua, all’esposizione etc. il gabelloto stabiliva la percentuale da consegnare, ma per due prodotti fondamentali, il grano e l’olio la tassa era del 50% . Poi c’era la decima, cioè il 10% per il sostentamento della chiesa, la tassa per il regio demanio, che variava in funzione delle esigenze delle casse reali e alla fine il naturale, cioè l’abitante di Pezzolo, portava a casa al massimo il 30 percento di quanto aveva prodotto. In queste condizioni di sfruttamento il ” furto” di qualunque prodotto commestibile utilizzato per sfamare i propri figli diventava quasi la prassi. In fondo alla chiesa, dietro una bella acquasantiera, c’era una apertura chiamata “u purtusu du catalettu” nel quale venivano inseriti i cadaveri che finivano in un grosso ambiente sotterraneo prima della costruzione del cimitero, avvenuta nel 1892. Il Professore ricorda che quando aveva sedici anni crollò un muro di contenimento e lui, insieme ad un gruppo di amici, muniti di torce elettriche, entrarono nella cavità e videro mucchi di femori, teschi ed altre ossa umane. Sollecitato dal Presidente finalmente il Professore ha iniziato a descrivere

Happyrecola del 12 marzo 2025 Monili artigianali

Happyrecola del 12 marzo 2025 sui monili artigianali. Soci presenti: Marcello Aricò, Stella Barone, Salvatore Rotondo, Ileana Padovano, Angelo Salvo, Katia Tribulato, Franco Mastroeni, Ciccio Briguglio, Francesco Pagano, Tindari Ceraolo, Filippo Cavallaro, Rosalba Cucinotta, Antonella Zangla, Gabriella Panarello, Loredana Crimaldi, Giusi Mandraffino, Giovanni Consolo ,Maria Paola Scarcella,Sebastiano Occhino,Gaetana Giardina , Mariella Brancati, Rosario Sardella , Maria De Carlo , Giuseppe Finanze, Alberto Borgia. Marcello presenta Lilli Zaccone, una sua amica di vecchia data che si è appassionata alla creazione di monili utilizzando un materiale particolare , la pasta polimerica o argilla polimerica, pasta modellabile sintetica termoindurente, una sorta di plastilina “speciale” che non secca all’aria ma, che indurisce con una cottura al forno. Lilli, architetto,curiosa ed intraprendente, ha raccontato come ha scoperto questa attività,in cui ogni pezzo viene lavorato a mano ed è quindi unico ed irripetibile.La realizzazione del manufatto parte da un progetto in cui si disegnano forma e dimensioni e si scelgono i colori di quanto si vuole realizzare. La pasta polimerica costituisce il materiale principale, si acquista su internet perché in zona non ci sono più negozi che la vendono.Scelti i colori da utilizzare, viene “condizionata” manualmente, lavorata con un piccolo mattarello in plexiglass e con una macchina manuale per fare la pasta e modellata e sagomata in varie fogge e colori per poi essere cotta in forno a 110°/130° per circa 30 minuti. Dopo la cottura subisce uno shock termico in acqua e ghiaccio che provoca l’indurimento e il manufatto diventa leggero e idrorepellente.Si procede quindi togliendo le eventuali asperità con una leggera carteggiata e si finisce con la lucidatura con resina UV.Il filo d’alluminio, piatto e di vario spessore, colore argento o rame battuto col martelletto viene utilizzato per le chiusure e tutte le rifiniture previste.Anche se la descrizione della lavorazione appare semplice, per realizzare gli oggetti occorre fare attenzione sia durante la manipolazione, che deve essere accurata per evitare inclusione di bolle d’aria, che nella scelta dei colori in quanto la loro combinazione, l’accostamento, le proporzioni, richiedono esperienza e grande immaginazione. Ha poi presentato una serie di foto di monili da lei realizzati illustrandone le caratteristiche distintive insieme ad altri esposti per la vendita. La relazione è stata sicuramente interessante, ma più di qualcuno dei presenti si aspettava qualcosa di più coinvolgente. Per la parte Happy Marcello ha preparato due teglie di riso con ingredienti diversi ,una con salmone e zucchine e un’altra classica con tonno, peperoni, cacoiocavallo, piselli, olive ed erba cipollina.

Escursione al lago Maulazzo del 9 marzo 2025

Escursione al lago Maulazzo del 9 marzo 2025Appuntamento alle 7,15 in via San Giovanni di Malta al “muro dei capperi”.Presenti: Carlo Panzera, Sebastiano Occhino, Alberto Borgia, Rosario Sardella, Salvatore Cingari, Antonio Zanghì, Valeria Bilardo. Formazione degli equipaggi e partenza alle 7,35.Giornata primaverile, visibilità ottima, con le isole Eolie che sembravano a portata di mano. Alle 8,30 uscita dall’autostrada allo svincolo di Sant’Agata di Militello. Arrivo a San Fratello alle 8,55, sosta caffè in un bar fino alle 9,12. Dopo circa venticinque minuti siamo arrivati a Portella Femmina Morta e abbiamo proseguito in macchina sulla strada asfaltata, con il fondo in pessime condizioni, posteggiando a Portella Calacudera, all’inizio della strada per Monte Soro, alle 9,40 circa.Cambio scarponi, vestizione e inizio cammino dopo dieci minuti.Temperatura intorno a 8 gradi e nebbia. Percorso in leggera salita nel bosco di faggi su una strada cosparsa da numerose e profondebuche piene d’acqua. Dopo una decina di minuti abbiamo lasciato alla nostra sinistra uno stagno creato dalle acque di scioglimento della neve e alle 10,20 abbiamo abbandonato la strada che conduce a Monte Soro imboccando la deviazione a sinistra.La neve inizialmente era presente solo a piccole chiazze, poi sempre più estese, ai lati della strada e tra gli alberi del bosco, ma andando avanti la copriva interamente e poco per volta tutto era completamente bianco. Alle 10,52 siamo arrivati alla stazione meteo AForClimate e alle 11,10 abbiamo raggiunto la sella di contrada Sollazzo Verde da cui, tra gli alberi, si intravvede la costa tirrenica.La strada da qui in poi è in discesa e sgombra di neve.Finalmente alle 11,20 è sbucato un pallido sole e, poco per volta le nuvole sono sparite e lo scenario, fino ad ora dai toni poco vivaci, si trasforma per una esplosione di colori dalle bellissime sfumature. Dopo un quarto d’ora di strada dalla sella abbiamo superato la deviazione che, a sinistra, conduce al lago Maulazzo e abbiamo proseguito sulla strada principale.Numerosi piccoli corsi d’acqua, prodotti dallo scioglimento della neve, attraversano la strada. Alle 11,32, su uno spiazzo alberato Rosario ha avvistato un’upupa che abbiamo provato a fotografare con scarsi risultati.Dopo qualche minuto abbiamo incrociato il primo dei laghetti naturali denominati sulle cartine ” laghetti di Monte Soro ” ricchi di meravigliosa vegetazione, che ospitano varie specie di piccoli anfibi e sono ricoperti da suggestive piante acquatiche. Il piccolo specchio d’acqua, illuminato dal sole, sembra un diamante incastonato nel bosco, con i colori bellissimi dell’acqua trasparente, tra il blu intenso e il verde e con lo sfondo marrone delle foglie di faggio, il grigio del tronco degli alberi e l’azzurro brillante del cielo. Fatta una breve breve sosta in silenzio per apprezzare l’indescrivibile bellezza del posto. Dopo le numerose foto dedicate a questo gioiello dalle mille sfumature abbiamo ripreso il cammino e dopo alcune centinaia di metri, alle 11,50 abbiamo raggiunto il secondo laghetto, più grande e anche questo bellissimo.Proseguendo nella splendida faggeta, con le foglie che frusciano sotto gli scarponi e il cinguettio degli uccelli si avanza in una atmosfera da favola e immaginare il bosco tra un paio di settimane, con gli alberi coperti dalle verdi foglioline, fa venire voglia di ritornare. Presa la deviazione a sinistra verso il lago, e, in continua discesa, si attraversano diversi ruscelli che scorrono verso valle, su una comoda strada che in alcuni tratti è lastricata a regola d’arte con grosse pietre.In questa parte del bosco, insieme ai faggi, si trovano numerosi alberi di agrifoglio con le foglie di colore verde intenso che contrastano con il marrone dominante.Alle 12,55 abbiamo abbandonato la strada principale e dopo un centinaio di metri ci siamo fermati su un dosso soleggiato a quasi sei chilometri di distanza dal punto di partenza.Consumato il pranzo e fatte un paio di foto, alle 13,32 abbiamo ripreso la marcia e dopo una ventina di minuti siamo arrivati sul Sentiero Italia, dal fondo molto fangoso , e al lago Maulazzo.Da qui, andando a destra, secondo le indicazioni del CAI, si arriva al bivio per Alcara in mezz’ora e a Portella Biviere in un’ora e dieci minuti .Un bellissimo cartello su una bacheca indica tutti i principali sentieri nel Parco dei Nebrodi, dove ci troviamo e quelli del Parco dell’Etna. Il lago è un bacino artificiale, frutto di un intervento risalente agli anni 80 del secolo scorso.Nelle vecchie carte IGM si può trovare il Pizzo Maulazzo, separato da Monte Soro da un vallone che oggi è occupato da questo placido specchio d’acqua, nato grazie alla costruzione di una diga da parte della Forestale. Non è un’opera fortemente impattante, si scorge appena, e nasce per allentare la pressione dei pascoli sulle faggete e favorirli più a valle.Ma per la sua bellezza, per il contesto pregevole in cui si trova, per la facilità con cui lo si può raggiungere, è diventato una delle principali attrazioni della zona.In inverno cade frequentemente la neve e in alcuni giorni l’anno, quando le temperature scendono sotto lo zero, lo specchio d’acqua si può trovare totalmente ghiacciato.Avvistato un falchetto e due folaghe nel lago dove si sente il gracidare dei rospi.Alle 14,05 imboccata la strada di ritorno, pressoché tutta in salita.La tabella del CAI indica in quaranta minuti il tempo di percorrenza per arrivare da qui a Portella Calacudera, ed il dato effettivamente è realistico , Alberto ha voluto provare e, a passo sostenuto, è arrivato alle macchine alle 14,35 e gli ultimi alle 14,50.La lunghezza complessiva del percorso ad anello che abbiamo fatto, rilevato dalle diverse app utilizzate, è di circa 9, 5 chilometri.Dopo esserci cambiati e messi in macchina abbiamo preso la via di casa arrivando a Portella Femmina Morta alle 15,05, a San Fratello alle 15,30 e a Messina, alle macchine lasciate stamattina, alle 17,05.Anche questa esperienza, che ha permesso a molti di scoprire la bellezza dei nostri territori è stata pienamente gratificante per tutti i partecipanti.

Escursione con Architrekking a Novara di Sicilia del 2 marzo 2025

Escursione con Architrekking a Novara di Sicilia del 2 marzo 2025Appuntamento all’Immacolata alle 7,30.Presenti Marcello Aricò, Giuseppe Spanò, Katia Parisi, Katia Tribulato, Mario Sibilla, Nando Centorrino, Maurizio Inglese, Angela Trimarchi, Chiara Calarco, Ivan Bolignani, Letizia Inferrera, Laura Girasella , Alberto Borgia. Non soci Angela Armeli, Nicola Alessi, Barbara Galluzzo, Franco Maggio.Partenza alle 7,55 con il pullman da 31 posti della ditta Ferro, pieno solo a metà. Viaggio di conserva con il pullman Giuntabus che trasportava i soci di Architrekking. Durante il tragitto Marcello ha consegnato ai presenti gli originali attestati di partecipazione individuali e la spilletta dell’attività ed ha raccontato una lunga storia, ambientata nel secolo XVII° , di nobili spodestati, maghi, esseri con poteri soprannaturali , re, principi e belle donne per arrivare alla fine a spiegare come è nata la gara della ” ruzzola” e quale è l’origine e il significato del nome del formaggio MAGGIOR- CHINO , nel senso che è un formaggio particolare davanti al quale tutti gli altri devono inchinarsi. Uscita allo svincolo di Falcone e sosta al bar per il caffè e l’uso dei servizi. Alle 9,04 ci siamo incontrati con il pullman di Giuntabus da 55 posti, il cui autista era andato verso il paese, accompagnato in macchina da un amico, per verificare se lo stesso avrebbe potuto transitare sulla strada dove sono in corso lavori e arrivare a destinazione a Novara. Alle 9,40 siamo arrivati all’inizio del paese, dove ci aspettava il vicesindaco f.f.Salvatore Buemi, che da qui in avanti ci ha fatto da guida precedendoci con la sua macchina.Alle 10,00 il pullman ha fatto inversione di marcia sulla statale 185 a una decina di chilometri dal paese fermandosi all’inizio della sterrata che conduce alla Rocca Salvatesta.Otto persone (Marcello, Nando, Giuseppe, Ivan, Angela, Katia Parisi, Katia Tribulato ed Alberto) sono scese dal pullman per fare il trekking che li avrebbe portati agli scavi che stanno portando alla luce strutture del periodo bizantino, mentre gli altri sono stati riportati in paese dove hanno girato liberamente per tutta la mattinata. Salvatore Buemi ci ha parlato brevemente della frazione di San Basilio, nei pressi della quale si trova la roccia Sperlinga, insediamento mesolitico di età preistorica dove sono stati scoperti frammenti di ossidiana, vasellame, ossa di cinghiali e forse di elefante nano siciliano. I reperti sono attualmente conservati nel museo di Lipari, ma a breve verranno trasferiti nelle sale museali allestite in paese.Nell’ altra frazione di Badia Vecchia, distante un paio di chilometri dal paese, intorno al 1100, ci fu il primo insediamento dei cistercensi in Sicilia, realizzato da S. Ugo, frate miracoloso, inviato da San Bernardo, che lì visse ed operò facendo prosperare l’abbazia e dando lavoro a 500 braccianti.Le terre furono prima disboscate , il legname fu venduto e poi furono dissodate e coltivate producendo grandi quantità di grano che veniva molito in uno dei quattordici mulini della valle, chiamata Vallebona .Da questa ricca abbazia derivarono due ” figlie” una a Roccamadore a Messina e l’altra in provincia di Catania.Mentre ascoltavamo Salvatore è passato un nutrito gruppo di escursionisti dell’associazione PFM di Patti, che, insieme a molti altri camminatori hanno reso particolarmente affollato il sentiero. Alle 10,25 ci siamo messi in cammino e quasi subito Katia T. si è resa conto di avere smarrito il telefonino ed è tornata indietro a cercarlo insieme ad Alberto, ma senza nessun risultato. La strada, inizialmente a tornanti, sale costantemente ma con pendenza accettabile. Nonostante il cielo completamente coperto la visibilità era buona e lo sguardo spaziava sul paese di Novara , sul Tirreno con le Eolie e sul vasto alveo del torrente Mazzarà che costituisce la naturale divisione della catena dei Peloritani da quella dei Nebrodi. Alla 11, 20 siamo arrivati alla sella che fa da spartiacque tra la vallata di Novara e quella di Fondachelli distante circa tre chilometri dalla partenza.Prendendo a sinistra si arriva a Ritagli di Lecca e successivamente al paese di Novara. Imboccato il sentiero di destra, che conduce alla cima della Rocca Salvatesta, molto ripido e con fondo sconnesso. Nando, Katia T.e Angela che non avevano le calzature adatte per questo tipo di strada, hanno dovuto avanzare con cautela per evitare pericolose cadute.Non avevano le scarpe da trekking perché sono stati tratti in inganno dalla locandina dell’escursione dove c’era scritto ” passeggiata agli scavi bizantini ” che faceva pensare ad una camminatina su strade facilmente percorribili. In effetti per raggiungere il pianoro alla base della Rocca Salvatesta , a quota 1270 metri, abbiamo dovuto affrontare una salita piuttosto impegnativa, anche se è durata solo una ventina di minuti, superando una rampa di circa 150 metri con pendenza del 27%. Dalle 11,35 alle 12,00 Salvatore ci ha raccontato la storia del ritrovamento del sito, iniziato circa cinque anni orsono, quando, a seguito di un crollo dalla parte di Fondachelli, apparvero dei resti di uno scheletro umano che furono datati come risalenti intorno all’anno 1000.Successivamente l’università di Catania eseguì una campagna di rilievi e un primo scavo che ha portato alla luce i muri perimetrali di una abitazione. Quasi ogni giorno gli archeologi salgono dal paese per continuare le ricerche, sono stati trovati i resti di un piccolo focolare con delle ossa e la traccia di un grande muro che potrebbe delimitare una cisterna.Un poco più in alto un altro scavo sta portando alla luce una abitazione a due piani nei pressi della quale sono state ritrovate diverse pietre da macina.Vista la posizione strategica del sito, che controlla tutte le vie di comunicazione, si ipotizza che avesse una funzione di avvistamento e difensiva e si sta studiando per trovare il punto in cui si accendeva il fuoco che serviva per segnalare agli abitanti della valle l’arrivo di un potenziale nemico.Alle 12,00 circa , dopo le foto di rito, infastiditi da un vento piuttosto forte, abbiamo iniziato la discesa e alle 12,15 siamo arrivati alla sella.In questo percorso Nando è scivolato tre volte facendosi male ad una mano e procurandosi uno stiramento alla gamba.Alle 13,25 eravamo tutti all’inizio del sentiero dove poco prima Katia

Escursione sulla neve del 23 febbraio 2025

Escursione sull’Etna del 23 febbraio 2025Appuntamento alle 7, 30 in via San Giovanni di Malta.Presenti : Sergio Bolignani, Katia Tribulato, Serena Policastro, Angela Paratore, Vittorio Manfrè, Alberto Altadonna, Elena Serban, Giusi Mandraffino, Grimaldo Piazza, Rosario Sardella, Manuela Scarcella, Carlo Panzera, Alberto Borgia. Formazione degli equipaggi e partenza alle 7,45 con appuntamento al bivio per Piano Provenzana, dopo Linguaglossa, dove non ci siamo fermati al bar per non perdere tempo. Alle 8, 45, al solito bivio per Randazzo, siamo stati fermati per il controllo delle dotazioni necessarie per viaggiare su strade innevate. Arrivo al parcheggio di Piano Provenzana alle 9,15 senza nessun problema di fila. Qualcuno ha approfittato degli unici bagni presenti e dopo la fase di vestizione, viste le condizioni del manto nevoso e la presenza di estese zone di lava a vista, abbiamo deciso di fare a meno delle ciaspole lasciandole in macchina e prendendo solo le ghette e i bastoncini.Alle 9, 40 ci siamo messi in marcia, da quota 1809 circa, imboccando il sentiero che inizia accanto alla colata del 2002 che ha distrutto Piano Provenzana e l’albergo ” Le Betulle” di cui si vedono i resti inglobati nella colata lavica. La strada è tutta in costante salita, inizialmente accettabile, alle 10,25, a 1,2 chilometri dalla partenza siamo arrivati ai cartelli che indicano il sentiero 724 per Rifugio Timpa Rossa.Abbiamo proseguito lungo la stradella di sinistra, in direzione dei crateri Umberto e Margherita , dove la salita che diventa decisamente impegnativa , con pendenze che in certi tratti superano il 16% ha messo alla prova il fiato di molti. Durante il cammino la splendida giornata di sole, con ottima visibilità, ha offerto colori stupendi, il nero della lava, il bianco della neve, l’azzurro intenso del cielo e del mare. Le temperature erano abbastanza alte, tanto che ci siamo progressivamente spogliati fino a restare in maniche di camicia o anche a braccia nude come Giusi.Per la strada abbiamo potuto godere soprattutto del silenzio, rispetto alla confusione domenicale di Piano Provenzana. Alle 11,30 , a circa 2,4 chilometri della partenza, gli ultimi del gruppo hanno raggiunto il punto più alto dell’escursione a quota 2100 metri circa.Il panorama a 360° ci ha regalato scenari meravigliosi delle bocche sommitali dalle quali si alzavano tre pennacchi di fumo, a nord tutta la catena dei Peloritani , con la caratteristica Rocca Salvatesta di Novara, e in lontananza la cima dello Stromboli e a est il mare Ionio e il massiccio dell’Aspromonte.Alzando gli occhi abbiamo anche potuto osservare alcuni corvi imperiali in volo che si stagliavano contro l’azzurro del cielo.Raggiunto il Monte Umberto e Margherita, cono di scorie saldate di forma ellittica, costituito da due grandi depressioni crateriche, formatosi in cinque giorni di attività esplosiva durante l’eruzione del 1879 che interessò l’alto versante nord-orientale dell’Etna.Molto suggestivo il percorso lungo la cresta di questi crateri dove ci siamo concessi una breve sosta per apprezzare la maestosità e la bellezza della montagna e del panorama. Ripresa la strada, ormai in discesa e a tratti sul sentiero sgombro di neve, alcuni di noi si sono soffermati a fare foto al panorama e anche a due sciatori con gli sci corti che, provenienti da monte ci hanno incrociato .Alle 12,30 il gruppo si è ricompattato e abbiamo sostato alla base del Monte Nero dove molti hanno consumato il loro pranzo.Da questo punto avremmo potuto tornare indietro o proseguire verso il rifugio Timpa Rossa che molti di noi conoscevano perché meta di precedenti escursioni.Dopo una breve consultazione abbiamo deciso di andare avanti, pur consapevoli che la discesa, e soprattutto la successiva risalita ci avrebbe messo alla prova. Dopo alcune centinaia di metri Giusi, Grimaldo e Rosario hanno deciso di tornare indietro dove ci eravamo fermati poco prima e lì ci avrebbero aspettati.Alle 13,15 siamo arrivati al cartello che indica la direzione del rifugio e siamo entrati nel bosco di betulle e faggi immersi nella neve. Questo percorso di una quindicina di minuti, in una atmosfera da fiaba nordica, giustifica ampiamente lo sforzo sostenuto. Arrivati al grazioso rifugio, dove all’esterno c’erano una decina di escursionisti con le ciaspole, Angela, Alby, Vittorio, Carlo, Alberto e Sergio sono entrati per riposare e , chi non lo aveva ancora fatto, per pranzare. Il rifugio è costruito interamente in legno, all’interno ci sono due letti a castello, che , insieme ad un soppalco, permettono di pernottare comodamente in sei persone.C’è anche un tavolo con due panche e delle mensole con sopra una moka, caffè, zucchero, sale , olio etc. e una stufa a legna riscalda il locale senza riempirlo di fumo.C’e anche una cassetta di pronto soccorso con le dotazioni essenziali. All’esterno, nel vasto spazio recintato, c’è un pozzo, alcuni tavoli e una tettoia per fare il barbecue. Mentre sostavamo è arrivata una coppia di escursionisti che parlavano in francese, l’uomo, amante e conoscitore della montagna,è di Sant’Alfio ma vive da alcuni anni in Francia e torna in paese, dove ha casa, almeno otto volte l’anno e si lamentava della folla di turisti che invadono Piano Provenzana.Alle 13,50 abbiamo preso la via del ritorno affrontando l’impegnativa risalita e apprezzando il silenzio , la magica atmosfera e i fantastici panorami sui paesi nella vallata. Arrivati in alto ci siamo incontrati con i tre che ci aspettavano e abbiamo proseguito insieme in discesa. Alle 14,45 ci siamo fermati per una breve pausa caffè caldo, molto gradito,offerto da Angela. Ripresa la strada, quasi all’arrivo, per distrazione abbiamo abbandonato il sentiero battuto, ed abbiamo percorso alcune centinaia di metri lungo la colata fuori pista, dove la neve copriva pericolosi buchi che rendevano infido il cammino. Tornati sul sentiero principale, lasciando alle nostre spalle l’incanto della montagna, come da un sogno ci siamo velocemente risvegliati nella realtà: la vista delle piste, il vociare e la musica proveniente da Piano Provenzana ci indicavano che la nostra bellissima escursione era quasi conclusa e alle 15,40, avendo percorso circa 8,5 chilometri siamo arrivati alle macchine.Tornando verso Messina però ci siamo voluti regalare una sosta golosa al panificio” ‘Nda curva “di Fiumefreddo dove

Trekking notturno del 21 febbraio 2025

Trekking notturno alla Badiazza del 21 febbraio 2025Appuntamento all’Immacolata alle 20,00. Presenti : Marcello Aricò, Carlo Panzera, Ciccio Briguglio, Katia Tribulato, Alberto Borgia, Elena Serban, Anna Costalunga, Giuseppe Finanze.Formazione degli equipaggi e partenza. Al parcheggio della Badiazza, alle 20, 28 ci siamo incontrati con Carmelo Geraci e Francesco Pagano arrivati ognuno con la propria macchina. Alle 20, 30 ci siamo incamminati sul sentiero verso le Quattro Strade, percorribile senza difficoltà, a parte un piccolo ostacolo costituito da un albero di pino recentemente crollato sul sentiero incontrato dopo alcuni minuti dalla partenza. Arrivo da don Minico alle 21, 10 circa.Imboccata la strada che porta alla torretta del colle San Rizzo e sosta, intorno alle 21,30, ad un tavolo piuttosto malmesso, ma comunque utilizzabile, per consumare i panini. Bella serata stellata, ma con temperatura piuttosto bassa che ci ha indotto a mangiare velocemente per rimetterci in moto al più presto. Cena con scambio di esperienze personali ed accenno alla pianificazione del percorso del sentiero dei Briganti che dovremmo fare a fine aprile. Alle 22,00 circa , dopo la distribuzione delle spillette preparate da Marcello, ci siamo messi in marcia sulla via del ritorno. Arrivo alle macchine alle 22,40, fatta la foto di gruppo con lo sfondo della Badiazza e alle 22,45 siamo risaliti in macchina per tornare a casa.

Happyrecola del 22 gennaio 2025

Happyrecola del 22 gennaio 2025 Le api. Relatori Michele e Davide Borgia. Partecipanti: Marcello Aricò, Mario Sibilla, Ileana Padovano, Salvatore Rotondo, Gabriella Panarello, Lucia Annunziata Orlando, Rosario Sardella, Salvatore Cingari,Giancarlo Ziino, Francesco Pagano, Antonella Rotondo, Carlo Panzera, Angelo Salvo, Chiara Calarco, Katia Tribulato, Filippo Cavallaro, Carmelo Geraci, Rosalba Cucinotta, Luisa Inferrera, Letizia Inferrera, Giancarlo Foti, Franco Mastroeni, Angela Trimarchi, Nando Centorrino,Antonella Zangla, Ciccio Briguglio, Melina Morabito. Breve introduzione di Marcello che presenta i relatori che si alternano nel corso della presentazione. Le api di cui ci occupiamo stasera sono, nello specifico quelle riferite alla specie Apis mellifera (classificate nella Classe INSETTI,Ordine IMENOTTERI, Superfamiglia APOIDEA, Genere APIS, Specie Apis mellifera, Sottospecie APE LIGUSTICA che è l’ape mellifera italiana). Si può dire ,in un certo senso, che l’ape esiste come ” cellula ” , parte di un SUPERORGANISMO , cioè di uno sciame che è composto da: - decine di migliaia di api operaie ( femmine sterili diploidi, in cui metà del patrimonio genetico proviene dalla madre e metà dal padre) che, da quando sfarfallano, cioè, completata la metamorfosi dallo stadio larvale, escono dalle cellette come adulte, vivono da alcuni giorni fino a sei mesi , a seconda del periodo dell’anno in cui nascono. Le operaie svolgono la maggior parte dei compiti, dalla raccolta del nettare e produzione del miele e della cera, alla nutrizione delle larve, alla pulizia e alla difesa dell’alveare, etc. – pochi fuchi, più grossi delle operaie, che nascono da un uovo non fecondato e sono aploidi, perché hanno solo il corredo genetico della madre e hanno quasi solo una funzione riproduttiva;– - una sola ape regina (senza la quale non esiste l’alveare) che ha l’unico compito, in tutta la sua vita, ( che può durare fino a cinque anni) di produrre e deporre migliaia di uova al giorno . Il ciclo di vita delle api inizia con un uovo, deposto in una celletta del favo. Le cellette che accolgono quelli che saranno i fuchi sono leggermente più grandi di quelle delle operaie e quelle che accolgono le regine , dette celle reali, sono molto più lunghe. Dopo tre giorni l’uovo si trasforma in una larva che viene nutrita con pappa reale, una sostanza dall’altissimo valore nutritivo, prodotta dalle api nutrici (solo per tre giorni le operaie e i fuchi e per sempre per la regina). Le api nutrici hanno il compito di alimentare le larve, producono la pappa reale e la rendono immediatamente disponibile, senza immagazzinarla come il polline o il miele. La successiva trasformazione da larva in pupa dura per dodici giorni per l’operaia, quindici per il fuco e sette per la regina. Durante il periodo in cui l’insetto è nello stadio di pupa la celletta viene chiusa con un opercolo di cera. Le regine vergini, per essere fecondate si accoppiano durante uno o più voli (volo nuziale) con decine di fuchi della stessa famiglia ( o di altri alveari) immagazzinando una quantità di sperma sufficiente per fecondare decine di migliaia di uova che deporrà continuamente nelle cellette spostandosi camminando. Nel superorganismo dello sciame decidono solo il complesso delle operaie che possono anche uccidere la regina esistente e allevarne un’altra. L’allevamento razionale delle api mellifere avviene all’interno di arnie in legno dove vengono posti i telai, con sopra un foglio di cera prestampata , sui quali le api costruiscono il favo di cera con le cellette . Le api producono la cera grazie a specifiche ghiandole ceripare presenti nel loro addome. Si stima che per produrre 1 chilo di cera sia necessario all’ape consumare circa 10 chili di miele e quindi è un prodotto pregiato. La forma delle cellette è perfettamente esagonale (per sfruttare al meglio la superficie disponibile), e risultano sfalsate sulle due facce e leggermente inclinate. Questa soluzione garantisce la migliore resistenza a parità di altre condizioni. In ogni arnia ci sono mediamente dieci favi, nei quali ci sono sia le covate che il miele e il polline che serve per alimentare le api. Le operaie bottinatrici che raccolgono il nettare , possono raggiungere in volo i fiori delle piante che stanno nel raggio di tre chilometri dall’arnia e lo raccolgono nella sacca mielifera per poi rigettarlo nelle cellette del favo. (È per questo motivo alcuni vegani non mangiano il miele perché lo considerano il ” vomito ” delle api).Per indicare alle compagne dove si trovano i fiori le api fanno una danza con cui danno le coordinate e la distanza dall’arnia. Nella parte superiore dell’arnia c’è il melario, dove si trovano dei telai più piccoli , in cui le api immagazzinano il miele in eccesso che viene raccolto dagli apicoltori , che lasciano nell’arnia le scorte necessarie al sostentamento dell’alveare. Il miele nel melario è raccolto quando le celle sono opercolate perché il grado di umidità è giusto per la conservazione. Nelle cellette dei favi è conservato anche il polline, sostanza proteica importante per il loro sviluppo. Le bottinatrici lo raccolgono grazie alla peluria presente sul loro corpo e sulle loro zampe e successivamente lo depositano nelle celle, pronto per essere consumato all’occorrenza. Nell’alveare si trova anche la propoli, prodotta grazie alla resina che le bottinatrici raccolgono dalle gemme degli alberi. Successivamente viene lavorata, masticata e con l’aiuto della saliva, con l’aggiunta di polline, cera e altre sostanze (alcune delle quali ancora sconosciute), diventa un prodotto utilizzato dalle api come: Isolamento da correnti esterne e umidità, materiale di costruzione, disinfettante. All’interno dell’alveare la temperatura rimane costantemente intorno ai 35° centigradi grazie ad un sistema di termoregolazione: se la temperatura esterna è bassa le api muovono ” a folle” i muscoli che servono a muovere le ali producendo così calore, mentre se devono abbassare la temperatura interna muovono velocemente le ali ventilando l’arnia. In condizioni normali , quando la popolazione dell’arnia cresce oltre un certo limite fisiologico, la regina, in primavera, insieme alla metà della popolazione delle operaie che nel frattempo hanno fatto scorta di miele e di polline, esce fuori e sciama alla ricerca di una nuova casa. In natura lo sciame , per costruire il favo, occupa una cavità esistente e ,prima che questo avvenga , quando lo sciame è ancora relativamente